没有相关内容

景区实照——相片更新时间为2015年5月

玉台寺自驾游推荐:

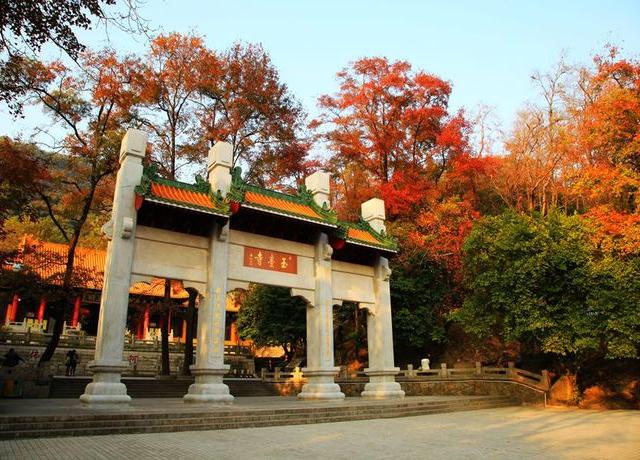

推荐1:玉台寺是江门市区唯一的千年古刹;

推荐2:玉台寺是江门市民拜神求福的好去处;

推荐3:玉台寺是江门市区看枫叶的最佳观赏点。

玉台寺前广场有一座八角台,刻有对联:“两代师生都向名山占一席,满城风雨偶来怀古作重阳。”这副对联点名了“三君墓”中长眠着“两代师生”——一代名师及其弟子。而八角台旁边修有石级小路通往陈白沙讲学亭和古塔。

自驾攻略

玉台寺是一座千年古刹,是广东四大佛教寺庙之一,也是新会地区最出名的拜神求福的地方,每天都有很多人前来烧香,而且不收门票,寺内有洗手间,卫生还可以。在玉台广场设有大型免费停车场,可以从山脚开车到玉台寺,每车收费10元,停车场离玉台寺很近。寺内有香卖,靓香也只需5元,这也是香火鼎盛的原因之一。玉台寺虽然不大,但可浏览的地方也不少,一般游玩用时为1小时。玉台寺是依山而建,非常有灵气,寺内还有一洗红尘,流水虽少但很清凉,每天有很多上山晨运的人带瓶子装水带回家泡茶喝。

许多人上玉台寺都是拜神,其实在玉台寺有很多古迹故事,例如玉台寺前广场右侧有一宝塔,名叫镇山宝塔又叫天王塔、喇嘛塔,此塔始建于唐朝,塔中还有石刻坐佛,很有考古欣赏感。在观音殿前的草坪中有一石塔,名叫千佛塔又叫白石塔,用汉白石雕琢而成。在玉台寺前广场左侧沿山而上有个白沙讲学亭和三君墓。还有在玉台寺附近有个玉台广场,可远眺新会市区,也可以沿着上山顶的水泥路登上风采亭,能看到更多的美景。另外如果雨水时节还能看到玉台寺旁的小溪有流水自上往下流,可以在小溪里玩水,水很清凉,但有点危险,因为此溪为山溪比较陡峭也很滑。

许多人上玉台寺都是拜神,其实在玉台寺有很多古迹故事,例如玉台寺前广场右侧有一宝塔,名叫镇山宝塔又叫天王塔、喇嘛塔,此塔始建于唐朝,塔中还有石刻坐佛,很有考古欣赏感。在观音殿前的草坪中有一石塔,名叫千佛塔又叫白石塔,用汉白石雕琢而成。在玉台寺前广场左侧沿山而上有个白沙讲学亭和三君墓。还有在玉台寺附近有个玉台广场,可远眺新会市区,也可以沿着上山顶的水泥路登上风采亭,能看到更多的美景。另外如果雨水时节还能看到玉台寺旁的小溪有流水自上往下流,可以在小溪里玩水,水很清凉,但有点危险,因为此溪为山溪比较陡峭也很滑。

自驾线路

自驾A线:上午8点钟到玉湖小苑饮茶(饮1小时)——9点钟从永镇门爬圭峰山(5分钟到山门停车场,爬山35分钟)——10点钟到玉台寺(游玩1小时)——11点落山——11点半去滑草场附近的农庄吃饭(8分钟到农庄,吃饭2小时)——下午2点钟回家去(太累了)——如果不觉累的话还可以继续——下午2点钟去叱石风景区(20分钟到叱石,游玩2.5小时)——5点钟去兰石公园(8分钟到公园,游玩0.5小时)——5点半在兰石公园附近农庄吃饭

自驾B线:上午8点钟到玉湖小苑饮茶(饮1小时)——9点钟从永镇门爬圭峰山(5分钟到山门停车场,爬山35分钟)——10点钟到玉台寺(游玩1小时)——11点钟坐电瓶车去绿护桃源景区(等车和坐车时间为0.5小时,游玩2小时,自备粮食)——2点钟下山回家

自驾导航

导航输入:

江门市——新会区——圭峰山森林公园或玉湖小苑(玉台寺在圭峰山的半山)

行车路线:

1、新会市区车主选择:圭峰路/圭峰北路——圭峰山森林公园

2、江门市区车主选择:环市路/白沙大道——龙湾路——圭峰路——圭峰山森林公园

自驾用时:

1、从新会市区出发,约18分钟到圭峰山森林公园

2、从江门市区出发,约30分钟到圭峰山森林公园

自驾路况:

无论从新会市区出发还是江门市区出发,到达景区目的地都是以市区道路为主,不怎么塞车,有些路段还可以开快点,尽量避免上落班高峰期行使,其它时间段都很正常。

江门市——新会区——圭峰山森林公园或玉湖小苑(玉台寺在圭峰山的半山)

行车路线:

1、新会市区车主选择:圭峰路/圭峰北路——圭峰山森林公园

2、江门市区车主选择:环市路/白沙大道——龙湾路——圭峰路——圭峰山森林公园

自驾用时:

1、从新会市区出发,约18分钟到圭峰山森林公园

2、从江门市区出发,约30分钟到圭峰山森林公园

自驾路况:

无论从新会市区出发还是江门市区出发,到达景区目的地都是以市区道路为主,不怎么塞车,有些路段还可以开快点,尽量避免上落班高峰期行使,其它时间段都很正常。

周边农庄

周边景点

酒店门票

注意:门票和酒店的预订服务将连接到相关的合作网站进行处理,如有任何关于门票和酒店方面的问题,请找相关预订平台解决。其中信任度最高的为景区官方网站,其次是同程网、最后是去哪儿网。由于门票的种类和套餐比较多,请仔细阅读,同时可致电景区查询。

游客点评

景区简介

玉台寺位于广东省新会市北郊圭峰山山腰,始建于汉朝,是广东四大佛教寺庙之一,后日军入侵时被毁,于1986年修复,现佛殿金碧辉煌,香火鼎盛,长年不衰。玉台寺内还有广东省重点保护文物、现存唯一的喇嘛塔和明代白石塔。

新会县志载:“圭峰山顶挺拔玉立,其顶四方,故称玉台。”明万历《新会县志》载:“玉台寺,在圭峰,唐建和间宋宗遂建,元末废。明正统十四年(1449年)重建。”明末毁於寇。清朝顺治十二年(1655年),老僧栖林结茅数载,种松千株。康熙八年(1669年)律僧弘峰自鼎湖来此,复造禅院。光绪十年(1884年),知县彭君谷重修,有大雄宝殿、汉白玉石,七级浮屠塔、藏经书的圭峰阁、千手堂、玉虚阁、文昌宫、真人庵、玉虚宫、天帝庙、诸天庙、水月宫、石笋庙、琼华洞、漱玉池、观山亭等建筑,是广东著名丛林之一。每年八月二十四日,邻县僧尼都来这里受戒。民国二十八年(1939年)四月,会城沦陷,日军将寺拆毁。抗战胜利後,一些热心人士在玉台寺废墟上盖搭简陋的屋舍,後又荒废。 改革开放後,政府重视宗教文物保护,1985年成立重修玉台寺筹委会,得到海内外信众捐助,1986年5月25日举行洒净,1992年3月26日大雄宝殿落成暨佛像开光,1994年6月7日天王殿、钟鼓楼、碑廊等落成开光,1996年又增建寺门牌坊、前广场,建筑面积4200多平方米,为旧寺庙的四倍。

现在重修的玉台寺,古木参天,景色清幽,佛像金碧辉煌,建筑雄伟庄严。清代的汉白玉石七级浮屠塔矗立於观音殿前(市级文物保护单位),钟楼有苏州名厂特制的高3.2米、重3.5顿、口径2米的青铜巨钟,寺廊刻有历代文人歌颂玉台寺的诗词和捐款修寺的功德芳名,寺前有放生池、寺门牌坊和唐代的镇山宝搭(省级文物保护单位),周围还有讲学亭、拱壁亭等,是参禅旅游的好地方。有诗云:“万木森森藏玉台,千年古刹又重开,坡公笠影屐印处,最惹诗人赤子来。”

正门牌坊之后,便是放生池,池中有乌龟的石雕像,水中有硕大的乌龟游来游去,引得游人阵阵赞叹。绕过放生池后,接着便是天王殿了。殿内两侧,供奉着威武雄壮、面目狰狞的四大天王像,即俗称“四大金刚”,背后还供奉着另一尊菩萨护法天尊韦驮。从天王殿出来,有宽大石阶路通往大雄宝殿,而这也是玉台寺中最重要的建筑了,供有释迦牟尼佛、阿难、迦叶等三尊佛像,此外还有十八罗汉像。置身大雄宝殿门前广场,环视四周,建筑群雕梁画栋,气象森严,寺外环境清幽,大雄宝殿前设有大香炉,不时有虔诚香客上香,有游客在殿外拍照。宝殿前旁边的一棵大树的枝头挂满彩球及红布,一问才知道这是寺庙的许愿树。看着这些挂满枝头的红色,我们或许可以明白,为何佛教和寺庙得以传承数千年,因为它像这许愿树一样,能抚平人们内心的伤痛,撒下希望,继续前行。

玉台寺前广场右侧有一宝塔,名叫镇山宝塔又叫天王塔、喇嘛塔,1978年7月公布为省级文物保护单位,此塔始建于唐朝,用红色砂岩雕凿砌筑而成,高2.76米,须弥座塔基饰仰覆莲,圆覆体形塔身,第一层四面莲瓣式尖拱佛龛供佛像,每龛内有一石刻坐佛,形象丰满,身披袈裟。第二层刻“镇山宝塔”,第三层刻“阿弥陀佛”,层间饰“亚”字形,宝盖作檐。塔刹由相轮、宝盖和宝珠组成。此塔是广东现存唯一的喇嘛塔,于清朝乾隆10年(1754年)由灵溪侧移置于今址东18米处,1996年筑台座置于今址。

在观音殿前的草坪中有一石塔,名叫千佛塔又叫白石塔,用汉白石雕琢而成,高6.1米,重檐,7层,通体光洁如玉。台基雕龙画象,栩栩如生,工艺极其精湛。此塔曾被日寇毁碎,丢于荒草乱石中。1956年清理玉台寺废墟时,把白石塔的碎片东一块,西一块从蔓草乱石中掘出来,重新粘砌复原。

玉台寺旁的白沙讲学亭下,有一片墓地,并排着三座坟墓,称“三君墓”,是新会名士李淡愚于民国9年(1920年)兴建的。旁边有两块石碑,分别刻上李淡愚亲自撰的墓志《吴林二公墓志》、《关兆沅墓志》。旁边还有一座八角台,刻有对联:“两代师生都向名山占一席,满城风雨偶来怀古作重阳。”这副对联点名了“三君墓”中长眠着“两代师生”——一代名师及其弟子。 “三君”指吴铁梅、林仲娟、关兆沅。中墓为吴铁梅墓。吴铁梅(1827—1890),名荣泰,字文翰,新会古井文楼乡人,是新会历史名人,清同治3年(1864年)中举人,因8次进京会试都不及第,回乡设馆授徒。他治学严谨,善于育人,慕名前来求学者众多,一生育才愈千人,晚清新会名士多出其门下,潭镳、李淡愚、林仲駽等均是他的高足。

铁梅墓左是林仲駽墓。林仲駽,名文聪,表字仲駽(仲肩、仲坚),新会罗坑人,秀才,品学兼优,精于书法、金石,曾任冈州中学校长。他与李淡愚都是吴铁梅的得意弟子,又是吴铁梅的第二女婿,55岁卒。

铁梅墓右边是关兆沅墓。关兆沅是林仲駽、李淡愚的学生,聪明勤奋,深得老师器重,与师长感情深厚,后“赴港习英文,得冯君锡蕃青眼,荐于其兄平山君,授以银业要职。”(《关兆沅墓志》)后因劳病死于香港,年仅27岁。

吴铁梅与林仲駽是师生,林仲駽与关兆沅是师生,故有“两代师生都向名山占一席”之说。“三君”的三个墓原本不在一处,李淡愚将三墓迁葬于此,让他们永远共聚于白沙讲学亭下,既是慰其生前向往白沙先生的心愿,也是让“后人登高凭吊,景名哲,溯师友渊源,余韵留风千秋不没”(《吴林二公墓志》)。

新会县志载:“圭峰山顶挺拔玉立,其顶四方,故称玉台。”明万历《新会县志》载:“玉台寺,在圭峰,唐建和间宋宗遂建,元末废。明正统十四年(1449年)重建。”明末毁於寇。清朝顺治十二年(1655年),老僧栖林结茅数载,种松千株。康熙八年(1669年)律僧弘峰自鼎湖来此,复造禅院。光绪十年(1884年),知县彭君谷重修,有大雄宝殿、汉白玉石,七级浮屠塔、藏经书的圭峰阁、千手堂、玉虚阁、文昌宫、真人庵、玉虚宫、天帝庙、诸天庙、水月宫、石笋庙、琼华洞、漱玉池、观山亭等建筑,是广东著名丛林之一。每年八月二十四日,邻县僧尼都来这里受戒。民国二十八年(1939年)四月,会城沦陷,日军将寺拆毁。抗战胜利後,一些热心人士在玉台寺废墟上盖搭简陋的屋舍,後又荒废。 改革开放後,政府重视宗教文物保护,1985年成立重修玉台寺筹委会,得到海内外信众捐助,1986年5月25日举行洒净,1992年3月26日大雄宝殿落成暨佛像开光,1994年6月7日天王殿、钟鼓楼、碑廊等落成开光,1996年又增建寺门牌坊、前广场,建筑面积4200多平方米,为旧寺庙的四倍。

现在重修的玉台寺,古木参天,景色清幽,佛像金碧辉煌,建筑雄伟庄严。清代的汉白玉石七级浮屠塔矗立於观音殿前(市级文物保护单位),钟楼有苏州名厂特制的高3.2米、重3.5顿、口径2米的青铜巨钟,寺廊刻有历代文人歌颂玉台寺的诗词和捐款修寺的功德芳名,寺前有放生池、寺门牌坊和唐代的镇山宝搭(省级文物保护单位),周围还有讲学亭、拱壁亭等,是参禅旅游的好地方。有诗云:“万木森森藏玉台,千年古刹又重开,坡公笠影屐印处,最惹诗人赤子来。”

正门牌坊之后,便是放生池,池中有乌龟的石雕像,水中有硕大的乌龟游来游去,引得游人阵阵赞叹。绕过放生池后,接着便是天王殿了。殿内两侧,供奉着威武雄壮、面目狰狞的四大天王像,即俗称“四大金刚”,背后还供奉着另一尊菩萨护法天尊韦驮。从天王殿出来,有宽大石阶路通往大雄宝殿,而这也是玉台寺中最重要的建筑了,供有释迦牟尼佛、阿难、迦叶等三尊佛像,此外还有十八罗汉像。置身大雄宝殿门前广场,环视四周,建筑群雕梁画栋,气象森严,寺外环境清幽,大雄宝殿前设有大香炉,不时有虔诚香客上香,有游客在殿外拍照。宝殿前旁边的一棵大树的枝头挂满彩球及红布,一问才知道这是寺庙的许愿树。看着这些挂满枝头的红色,我们或许可以明白,为何佛教和寺庙得以传承数千年,因为它像这许愿树一样,能抚平人们内心的伤痛,撒下希望,继续前行。

玉台寺前广场右侧有一宝塔,名叫镇山宝塔又叫天王塔、喇嘛塔,1978年7月公布为省级文物保护单位,此塔始建于唐朝,用红色砂岩雕凿砌筑而成,高2.76米,须弥座塔基饰仰覆莲,圆覆体形塔身,第一层四面莲瓣式尖拱佛龛供佛像,每龛内有一石刻坐佛,形象丰满,身披袈裟。第二层刻“镇山宝塔”,第三层刻“阿弥陀佛”,层间饰“亚”字形,宝盖作檐。塔刹由相轮、宝盖和宝珠组成。此塔是广东现存唯一的喇嘛塔,于清朝乾隆10年(1754年)由灵溪侧移置于今址东18米处,1996年筑台座置于今址。

在观音殿前的草坪中有一石塔,名叫千佛塔又叫白石塔,用汉白石雕琢而成,高6.1米,重檐,7层,通体光洁如玉。台基雕龙画象,栩栩如生,工艺极其精湛。此塔曾被日寇毁碎,丢于荒草乱石中。1956年清理玉台寺废墟时,把白石塔的碎片东一块,西一块从蔓草乱石中掘出来,重新粘砌复原。

玉台寺旁的白沙讲学亭下,有一片墓地,并排着三座坟墓,称“三君墓”,是新会名士李淡愚于民国9年(1920年)兴建的。旁边有两块石碑,分别刻上李淡愚亲自撰的墓志《吴林二公墓志》、《关兆沅墓志》。旁边还有一座八角台,刻有对联:“两代师生都向名山占一席,满城风雨偶来怀古作重阳。”这副对联点名了“三君墓”中长眠着“两代师生”——一代名师及其弟子。 “三君”指吴铁梅、林仲娟、关兆沅。中墓为吴铁梅墓。吴铁梅(1827—1890),名荣泰,字文翰,新会古井文楼乡人,是新会历史名人,清同治3年(1864年)中举人,因8次进京会试都不及第,回乡设馆授徒。他治学严谨,善于育人,慕名前来求学者众多,一生育才愈千人,晚清新会名士多出其门下,潭镳、李淡愚、林仲駽等均是他的高足。

铁梅墓左是林仲駽墓。林仲駽,名文聪,表字仲駽(仲肩、仲坚),新会罗坑人,秀才,品学兼优,精于书法、金石,曾任冈州中学校长。他与李淡愚都是吴铁梅的得意弟子,又是吴铁梅的第二女婿,55岁卒。

铁梅墓右边是关兆沅墓。关兆沅是林仲駽、李淡愚的学生,聪明勤奋,深得老师器重,与师长感情深厚,后“赴港习英文,得冯君锡蕃青眼,荐于其兄平山君,授以银业要职。”(《关兆沅墓志》)后因劳病死于香港,年仅27岁。

吴铁梅与林仲駽是师生,林仲駽与关兆沅是师生,故有“两代师生都向名山占一席”之说。“三君”的三个墓原本不在一处,李淡愚将三墓迁葬于此,让他们永远共聚于白沙讲学亭下,既是慰其生前向往白沙先生的心愿,也是让“后人登高凭吊,景名哲,溯师友渊源,余韵留风千秋不没”(《吴林二公墓志》)。

浏览次数:8749

地图

地图